(深圳供电局有限公司,深圳 518001)

摘要:本文探讨了物联网领域中外力引起的安全风险和能耗问题,提出了基于低功耗物联网架构的关键技术。通过分析防外力破坏场景对物联网设备的影响,结合低功耗设计原则,提出了一套完善的技术方案,在降低能耗的同时,增强物联网设备的安全性和稳定性。本研究的研究成果为提高防外力破坏物联网系统的可靠性和效率提供了重要的参考,具有实用和推广价值。

关键词:防外力破坏;低功耗;架构设计

0 引 言

在新型电力系统中,电缆是连接各种设备、传输信号和能量的重要部件,发挥着至关重要的作用。然而,电缆无论是埋地还是架空,在日常使用过程中,经常会受到外力的影响和破坏,这种外力破坏可能导致通信中断、断电,甚至安全事故,严重影响通信和电力系统的正常运行。

在当今数字化时代,物联网技术的快速普及和应用,为人们的生活和工作带来了极大的便利。为了有效减轻外力破坏对电缆系统的影响,利用新一代信息技术与物联网技术,对电缆的外力破坏监测进行有效赋能,能够有效预防外力破坏事件的发生,保障电缆系统的正常运行和数据传输,进而提升系统的可靠性和安全性。

与此同时,随着社会对绿色节能的重视程度不断提高,有效降低物联网设备的能耗,特别是面向部署在室外高温等恶劣环境下的物联设备,延长设备使用寿命,提高系统运行效率已成为亟待解决的问题。传统物联网设备在长时间运行过程中,经常会遇到能耗高、电池续航能力不足等问题,寻找一种能够有效提升设备续航能力的低功耗架构技术势在必行。

在此背景下,本文旨在探索防外力破坏场景下物联网设备的能耗区间,并提出低功耗架构的关键技术。结合低功耗设计原则,提出了一套全面的技术方案,在降低能耗的同时提升物联网设备的安全性和稳定性。本文提出的防外力破坏物联网低功耗架构方案,不仅有助于解决部署在室外环境的物联网设备能耗问题,也能够为进一步提升物联网系统的可靠性和效率提供重要的参考。

因此,本文将从理论与实践相结合的角度,探讨该关键技术在物联网领域的应用前景和意义,旨在为加强物联网设备的安全防护和能源管理提供新的思路和解决方案。

1 防外力破坏监测物联设备能耗分析

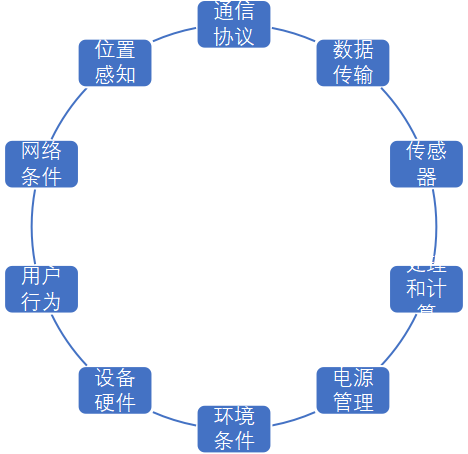

边缘物联网设备的能耗会受到各种因素的影响。影响边缘物联网设备能耗的一些关键因素包括:

(1)通信协议:边缘物联网设备使用的通信协议的选择会对能耗产生重大影响。Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 和 LoRa 等无线通信协议可能具有不同的能耗要求,从而影响设备的整体能耗。

(2)数据传输:边缘物联网设备与云或其他连接设备之间的数据传输频率和容量会影响能耗。与偶尔传输小数据包相比,频繁传输大量数据会消耗更多能量。

(3)传感器和执行器:边缘物联网设备中使用的传感器和执行器的类型和数量在能耗中起着至关重要的作用。需要频繁读数的传感器或高功率执行器会导致能耗增加。

(4)处理和计算:边缘设备执行的数据处理和计算任务的复杂性会影响能耗。繁重的计算任务或运行复杂的算法会更快地耗尽设备的电池。

(5)电源管理:边缘物联网设备所采用的电源管理技术的效率会影响能耗。优化睡眠模式、功率调节和工作循环有助于减少空闲期间的能耗。

(6)环境条件:温度、湿度和环境光等环境因素也会影响边缘物联网设备的能耗。极端条件可能需要更多能量进行冷却或加热,从而影响整体功耗。

(7)设备硬件:边缘物联网设备中使用的硬件组件(包括处理器、内存和存储)会影响能耗。节能硬件设计和组件有助于降低功耗。

(8)用户行为:用户与边缘物联网设备及其上运行的应用程序交互的方式会影响能耗。频繁交互或长时间保持设备活动等用户习惯会增加能耗。

(9)网络条件:网络连接质量和信号强度会影响能耗。网络条件差可能会导致重传次数增加,从而导致传输数据时能耗更高。

(10)位置感知:集成位置感知功能(如 GPS 或位置跟踪)的边缘物联网设备可能会因持续的位置更新和与地理定位服务相关的数据处理而消耗更多能耗。

2 监测装置低功耗设计原则

设计低功耗监测装置对于确保位于室外的防外力破坏监测应用中的持久运行和高效性能至关重要。以下是实现监测装置低功耗需要考虑的一些关键设计原则:

图1 物联设备能耗影响因素

Fig.1 Factors affecting energy consumption of IoT devices

(1)高效硬件选择:选择节能组件,如低功耗微控制器、传感器和无线模块。选择在性能和能效之间实现良好平衡的组件。

(2)电源管理 IC:集成支持电压调节、电源门控和低功耗模式等功能的电源管理 IC,以优化能源使用并延长电池寿命。

(3)睡眠模式和唤醒机制:实施睡眠模式以最大限度地降低空闲期间的功耗。使用高效的唤醒机制,如中断或计时器,确保终端仅在必要时唤醒。

(4)占空比:采用占空比技术智能地安排活动和睡眠周期。根据监控要求调整占空比以节省电量,而不会牺牲实时数据收集。

(5)优化数据传输:通过在将数据发送到云端或中央服务器之前对其进行聚合和压缩来降低数据传输的频率和大小。使用高效的通信协议,最大限度地降低数据传输过程中的能耗。

(6)传感器校准和采样率:校准传感器以在最佳功率水平下运行,并根据监测需求调整采样率。在不需要高精度时降低传感器采样率以节省功耗。

(7)能量收集:探索太阳能电池板、动能收集器或热电发电机等能量收集技术,以补充或替代电池电源,使终端更节能、更可持续。

(8)软件优化:编写高效代码、优化算法并尽量减少不必要的后台进程,以降低 CPU 使用率和功耗。实施节能软件设计实践,以最大程度地提高能源效率。

通过将这些低功耗设计原则融入到监测装置的开发中,能够提升设备节能水平、降低整体能耗,从而延长电池寿命、降低运营成本并增强防外力破坏监测系统的整体性能。

3 基于低功耗物联网的防外力破坏系统架构

设计基于低功耗物联网的防外力损坏系统架构涉及集成传感器、执行器、通信模块和边缘计算功能,以检测和减轻外部威胁,同时最大限度地降低能耗。以下是基于低功耗物联网的防外力损坏系统架构的详细方案:

传感器节点:1)加速度计:部署低功耗加速度计来检测突然的运动、冲击或振动,这些运动、冲击或振动表明外力损坏;2)压力传感器:使用压力传感器监测压力水平的变化,这些变化可能表明对系统施加了物理压力或力;运动传感器:包括陀螺仪或倾角仪等运动传感器,以检测系统方向或运动的变化。

执行器节点:1)减震器:集成执行器以控制减震器或减震器,以减轻外力对系统的影响;2)锁定机制:实施用于锁定机制或安全功能的执行器,以响应检测到的威胁来保护关键组件。

通信模块:1)低功耗无线连接:使用节能无线通信模块(如 BLE、Zigbee 或 LoRa)传输传感器数据并接收来自中央系统的命令;2)网状网络:实施网状网络协议,以实现传感器节点、执行器和网关设备之间的通信,同时最大限度地降低能耗。

边缘计算:1)异常检测:利用边缘计算功能实时分析传感器数据并检测异常或潜在的外力损坏模式;2)决策:在本地处理传感器数据,以快速决定是激活执行器还是向中央系统发送警报以响应检测到的威胁。

电源管理:1)能量收集:集成太阳能电池板或振动收集器等能量收集技术来补充电源并延长电池寿命;电源优化:实施省电算法、睡眠模式和高效的电源管理技术,以最大限度地降低空闲期间的能耗。

网关设备:数据聚合:使用网关设备收集和聚合来自多个节点的传感器数据,分析模式并协调对外部威胁的响应;远程控制:从网关设备远程控制执行器和系统设置,以响应检测到的外力破坏事件。

云服务:1)数据存储和分析:将传感器数据存储在云端,以进行长期分析、趋势监控和预测性维护,以防止未来发生外力破坏事件;2)警报和通知:实施警报机制,在发生外力破坏事件时实时通知利益相关者、维护团队或安全人员。

通过构建基于低功耗物联网的防外力破坏系统架构,能够创建一个强大且节能的解决方案,以有效检测、缓解和应对外部威胁,同时优化功耗并确保系统可靠性。

4 总结

在电力线缆外力破坏预警、告警场景下,具备抵御电力外力破坏并保持低功耗的系统至关重要。本文通过全面的低功耗物联网架构深入探讨了设计此类系统的复杂性。该架构包括配备加速度计、压力传感器和运动传感器的传感器节点,用于检测威胁。减震器和锁定机制等执行器有助于减轻损坏。低功耗无线通信模块促进数据传输,而边缘计算可实现实时异常检测和决策。电源管理技术(包括能量收集和优化)可确保高效使用能源。网关设备汇总数据并协调响应,云服务提供数据存储、分析和警报功能。通过实施这种架构,组织可以构建强大的抗外力破坏系统,在防外力破坏监测生态系统中高效、可持续地运行的支撑。

5 感谢

本篇论文工作得到南方电网技术研究项目(09002620230301030900129:智能化配电网防外力破坏体系关键技术研究及工程示范)的资助。

参 考 文 献

[1]涂家海;文松;李渊;汪伟;刘金刚;基于物联网的智能电表技术应用思考[J];襄阳职业技术学院学报;2023年02期

[2]张陆;彭为杰;基于物联网的智能电表技术应用分析[J];模具制造;2023年12期

[3]刘卫兵;许春香;基于物联网的智能电表实时监测系统[J];仪表技术与传感器;2017年12期

[4]亢红波;许宏科;基于物联网的智能电表数据采集器设计[J];自动化与仪器仪表;2015年04期

[5]梁裕琪;利用无线物联网技术实现智能电力计量[J];电工技术;2019年12期

[6]刘沙;郭瑞;穆羡瑛;徐述;基于物联网技术的智能电表设计与研究[J];大众标准化;2024年03期

[7]薛斌;张向东;段立;徐鸿宇;王刚;赵莉;基于泛在电力物联网的普适性智能电表状态实时评估方法[J];电力大数据;2019年11期

[8]安徽首个新一代智能电表示范区完成建设[J];传感器世界;2019年09期

[9]智能电表每年将拉动50亿元市场[J];计量与测试技术;2010年06期

[10]尹喜阳;杨光;张一萌;刘红昌;基于窄带物联网的远程智能抄表应用研究[J];通讯世界;2017年2月