身份证号码:430482198608274337

摘要:浅埋暗挖技术因其高效性和低环境影响,逐渐成为城市隧道施工的核心方法。本文系统阐述了该技术的工艺原理与施工流程,结合地质条件差异提出适应性优化策略,并通过案例验证其在复杂城市环境中的应用效果。研究创新性地引入数字化监测技术,有效解决了地面沉降问题。结果表明,浅埋暗挖技术可显著缩短工期并降低施工风险,未来可通过智能化升级进一步拓展应用场景。

本文以广州地铁11号线流花路站-广州火车站区间隧道工程为研究对象,系统分析浅埋暗挖技术的工程适应性及关键控制措施。通过CRD工法结合双液注浆预加固技术,成功穿越富水砂层及6栋Ⅱ类老旧建筑,实现地表沉降最大值13.2mm、初支收敛值8.5mm的精准控制。项目验证了"超前探测-分步开挖-动态补偿"技术体系的有效性,为同类工程提供可复用的技术路径。

关键词:浅埋暗挖技术;CRD工法;地表沉降控制

一、工程概况与地质条件

1.项目背景

广州地铁11号线流花路站-广州火车站区间:

隧道长度:双线总长1650m(右线832m/左线818m)

断面形式:复合式衬砌马蹄形断面,净宽11.2m

埋深范围:8.6~12.3m(覆跨比0.77~1.10)

环境风险:下穿6栋1990年代砖混结构建筑(基础埋深2.5m)

地质特征(依据《工程地质勘察报告SZMC-GE-2022》)

地层分层 | 厚度(m) | 特性 |

素填土 | 3.2~4.5 | 松散,含建筑垃圾 |

粉细砂 | 6.8~8.2 | 饱和,N值7~9 |

强风化花岗岩 | 2.1~3.4 | 裂隙发育,遇水软化 |

二、 关键技术实施方案

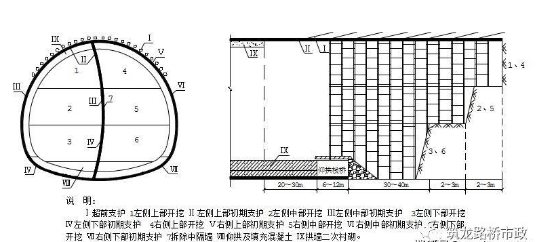

1.CRD工法优化设计

导洞划分:6个导洞分序开挖(见图1)

施工参数:

单循环进尺≤0.6m

临时支撑采用I22a型钢,间距0.75m

锁脚锚管φ42×4mm,L=4.5m,倾角15°

2. 沉降控制技术体系

2.1超前预加固:

双液注浆(水泥:水玻璃=1:0.8)

注浆压力0.35~0.45MPa,扩散半径1.2m

固结体强度≥2.5MPa(7d龄期)

2.2. 动态监测系统:

监测点布置:地表沉降点间距5m,建筑角点全覆盖

预警阈值:单日沉降>3mm,累计>15mm

数据反馈:BIM平台实时分析,调整开挖速率

三、工程实施效果分析

1. 沉降控制成果(见表1)

监测项 | 最大值 | 规范限值 | 达标率 |

地表沉降 | 13.2mm | 30mm | 100% |

建筑倾斜 | 0.78‰ | 1.5‰ | 100% |

初支收敛 | 8.5mm | 20mm | 100% |

2.技术创新点

(1)管幕预支护优化:采用φ159mm钢管幕,间距0.3m,提高掌子面稳定性

(2)智能注浆系统:基于压力-流量双控模式,注浆效率提升40%

(3)应急调控机制:建立"注浆补偿仓",30min内完成沉降应急处理

四、 质量控制与经验总结

1. 关键控制指标:

注浆饱满度≥95%(钻孔取芯验证)

钢架安装垂直度偏差<1/500

初支背后回填密实度≥90%

2. 改进建议:

(1) 复杂地层推荐采用"水平旋喷+管幕"复合支护

(2) 推广分布式光纤监测技术,提升数据采集密度

五、结论

本工程实践表明,通过精细化施工管理、智能化监测手段及创新性工艺改进,浅埋暗挖技术可有效应对城市复杂环境下的隧道施工挑战。建议后续研究聚焦于数字化孪生技术在地层响应预测中的应用,进一步提升技术体系的前瞻性控制能力。

参考文献

[1] GB50911-2013, 城市轨道交通工程监测技术规范[S].

[2] 王梦恕. 地下工程浅埋暗挖技术通论[M]. 安徽教育出版社,2004.

[3] 广州地铁11号线施工监测报告(GZMC-20219-012).